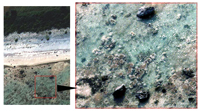

図III-3-49 カイトフォトでとらえた造礁サンゴの白化

1998年の白化現象を、高度100〜150m程度のカイトに吊した一眼レフで撮影した連続写真の一枚。石垣島白保サンゴ礁で撮影。

|

拡大する

|

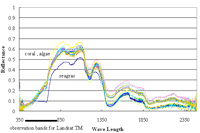

図III-3-50 礁池の低質を構成する20種類の生物の分光反射特性

Landsatの観測波長帯では、海草とそれ以外(造礁サンゴと藻類)の区分はできるものの、造礁サンゴと藻類の特性は非常に似ていることが分かる(FieldSpecProで測定)。

|

拡大する

|

図III-3-51 衛星画像でとらえたサンゴ礁

短波長を青色に割りあてたナチュラルカラーまたはトゥルーカラー画像。ここに画像を載せていない衛星については、Web等でデータ配布会社のサイトを検索すれば、さまざまなサンプル画像を見ることができる。

1:ALOS AVNIR2(10m)

2:ALOS PRISM(2.5m)

3:FORMOSAT MS (8m)

4:FORMOSAT PAN(2m)

5:IKONOS パンシャープン(1m)

6:Landsat TM (28m)

1〜5のスケールは500m

6のスケールは1000m

|

拡大する

|

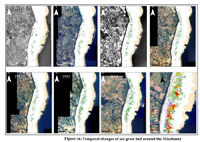

図III-3-52 白保サンゴ礁中央部の海草藻場の経年変化

オルソフォトから海草藻場を目視で抽出したもの。

|

拡大する

|

図III-3-53 カラー魚探とGPSを組み合わせた安価な測深システム

魚探とGPSをつなぎ、GPSにデータを吸いあげる。ここでは、別のGPSとPCをつなぎ、ルートを表示させている。

|

拡大する

|

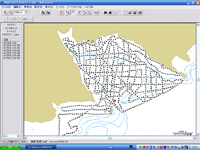

図III-3-54 測深ルートと測深ポイント

ルートの記録とともに、目標物のない海上では、ナビゲーションの役割もになう。 |

拡大する

|

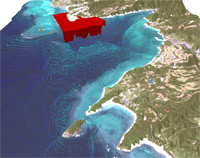

図III-3-55 大浦湾(沖縄本島北部辺野古)の海底地形

海図から読み込んだ水深値をもとに作成した3D海底景観図。陸上部はSPOTと50mメッシュのDEMを使用した。海岸の構造物は、米軍のヘリポート予定地。

©WWFジャパン、国士舘大学地理学教室(後藤智哉)、2003,NTT DATA CORPORATION/CNES/Spot Image DistributionBASE IMAGE

|

拡大する

|

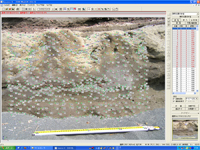

図III-3-56 海食崖のデジカメ画像と3D測定用に発生させた対応点

ステレオ写真の一方だけ示してある。このような対応点を多数発生させ、地形を再現する。

|

拡大する

|

図III-3-57 海食崖の3D画像とワイヤーフレーム

図8をもとに作成された画像。国士舘大学卒業論文(山中知明)より。

|

拡大する

|

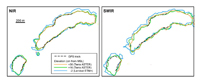

図III-3-58 衛星データによるサンゴ洲島の海岸線抽出(Yamano et al 2006)

高潮位線に沿ったGPSのトラックデータも、海岸線を正確に再現している。

|

拡大する

|